真因を見つけ出す「5回のなぜ」

なぜなぜ分析とは、起こった問題の真の原因である「真因」を見つけ出し、その問題を解決し再発防止対策を立案するためのツールであり手法です。

「なぜそうなったか?」「なぜそう思ったか?」「なぜ気づけなかったか?」等と、なぜを5回以上繰り返すことからそのように呼ばれています。海外でも5 whys(five whys)と呼ばれています。

しかし「なぜ」は必ず5回である必要はありません。無理に5回繰り返そうとして、繋がりのないものになったり、堂々巡りに陥ってしまう弊害も発生してしまうからです。

従って、なぜなぜ分析は必ずどこかで止める必要があります。止める際の判断基準が対応策を実施できそうな要因が出てきた時と、その要因に対して既に対応済みであるというものが出てきた時です。

なぜなぜ分析の目的

問題に対して、その問題がなぜ起きたのか真因を洗い出し、対応策・再発防止策を立案することで不備・欠陥を除き、現場の改善を図ることが目的です。

例えば、作業ミスが頻発する場合など、作業者個人に関連する問題の場合には、「現場の品質管理体制」に問題があるのではないかと着目し、教育不足やマニュアルの不備など欠陥のある箇所を洗い出すことで、より効果的な改善策を講じることができます。

なぜなぜ分析の注意点

なぜなぜ分析は、「仕組み」や「組織」や「システム」に潜む問題をあぶり出す手法です。分析を成功させるには以下の点に注意します。

- 特定の個人攻撃や他人に責任を押し付けやすくなってしまうので、批判や非難、他責の応酬を続けないこと

- 5ゲン主義(現場・現物・現実・原理・原則)で的確に物事を捉えて分析を進めること

- 4M視点(人(Man)、設備(Machine)、材料(Material)、方法(Method))で要因分析を行なうこと

- 5W2H(When(いつ)、Where(どこで)、Who(誰が)、What(何が)、How(どうなった)、Why(なぜ)、How Many(どのくらい))で表現すること

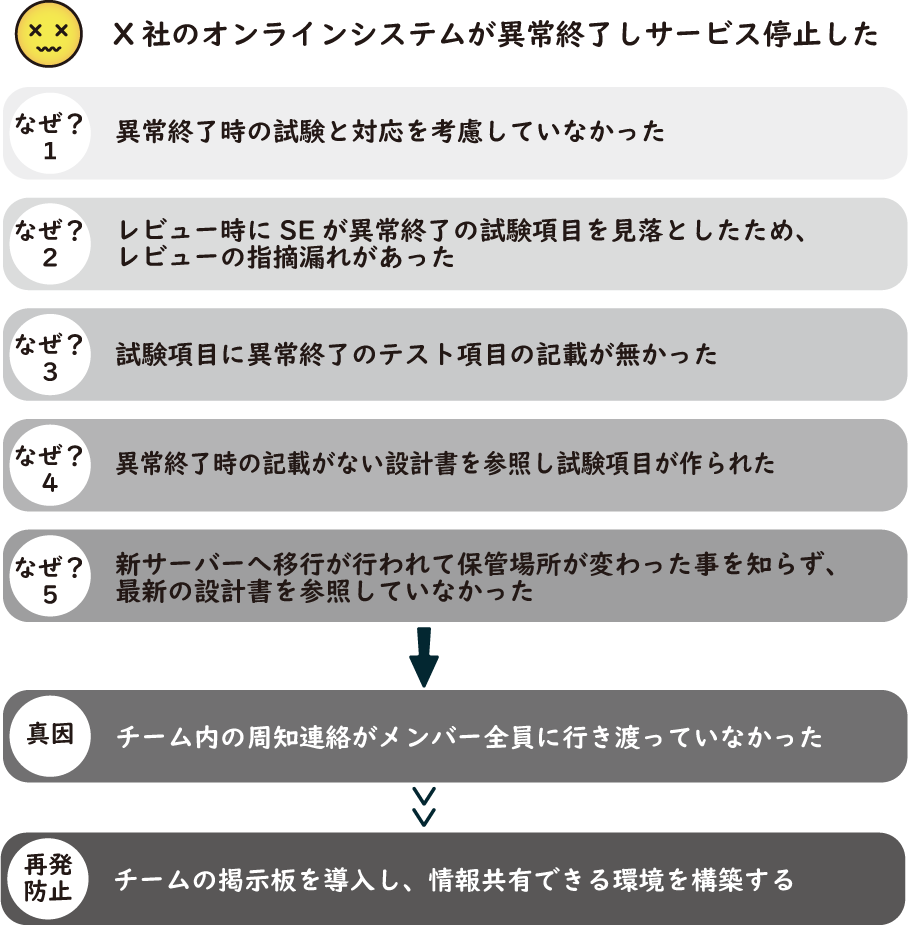

なぜなぜ5回の実施例

例えば、IT企業において、まったくチーム内の仕組みや管理体制が弱い職場で問題が起こった場合、以下のようななぜなぜ分析ができます。

まず問題に対して、分析1回目では最初の要因を洗い出します。この時に気をつけるのは、要因の中に原因と結果を一緒に書かないようにする点です。また、個人の気づきや意識の問題が「~と思った」「~と思った」というように連続して1次要因、2次要因に上がってしまうことがないように気をつける必要があります。

なぜなぜ分析は、どのような業務においても使用できる原因の追及手法ですが、組織やチーム内の問題解決に取り入れる場合は、複数人で行うほうが良いとされています。客観的な視点や多面的な考え方が、適切な問題定義や根本原因につながるためです。

トヨタ式マネジメントでなぜなぜ分析を実践した方は、問題が発生したメカニズムを論理的に解き明かし、真因を分析する能力が自然と身につくようになっていきます。

自職場で実践しているなぜなぜ分析が本当に正しいものなのかを見極めてほしいという方は、是非お気軽にご相談ください。

貴社のお悩みをまずはお気軽にご相談ください。

トヨタ自動車でTPSの指導経験がある講師陣が、マネジメントの困り事を解決いたします。

ご提案までのコンサルティングは無料で対応いたします